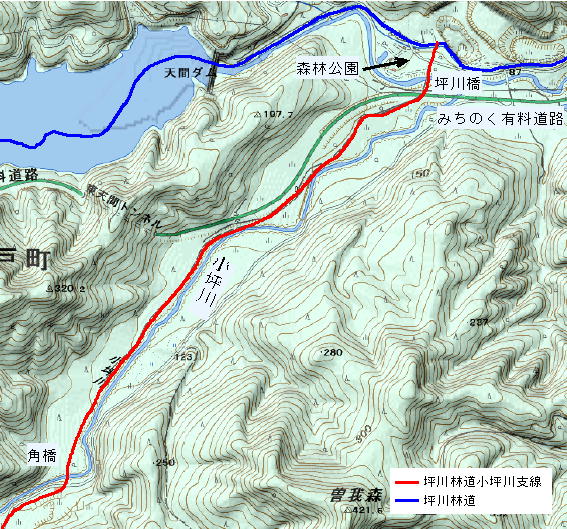

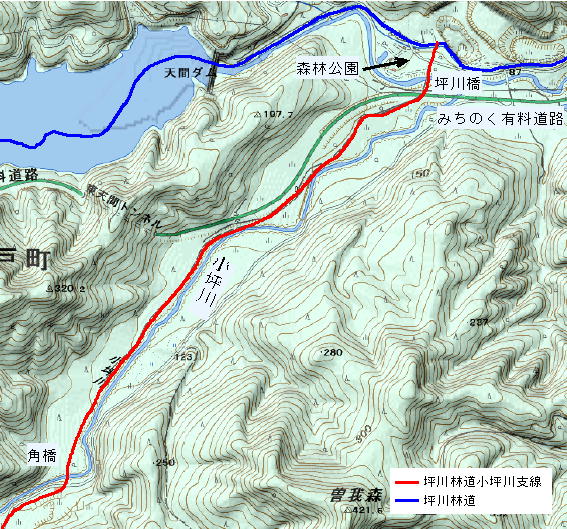

(この地図はカシミール3D「山旅倶楽部」を使用して作成しました。) |

坪川林道小坪川支線 |

| 小坪川支線は昭和12年に開設され、延長は約11㎞で、支線としては長めとなっています。 小坪川支線は本線に比べ、目立たない存在となっていますが、橋の遺構が多く残されており、現地調査はやりがいがありました。 調査は2004年から2016年まで断続的に行いました。 |

| (2025.1.19 公開) |

(この地図はカシミール3D「山旅倶楽部」を使用して作成しました。) |

坪川林道小坪川支線 |

| 小坪川支線は昭和12年に開設され、延長は約11㎞で、支線としては長めとなっています。 小坪川支線は本線に比べ、目立たない存在となっていますが、橋の遺構が多く残されており、現地調査はやりがいがありました。 調査は2004年から2016年まで断続的に行いました。 |

| 小坪川林道は、七戸町営森林公園の手前で坪川林道から分岐してすぐに大坪川を渡ります。ここには現在も鉄橋が残されています。 坪川林道との分岐点の写真を撮影していなかったので、いきなり橋の遺構の写真からスタートです。 |

|

|

調べたところ、この橋の名称は坪川橋とのことです。 夏は草木が茂っていますが、冬から春は写真のように橋桁や枕木を確認することができます。 |

| 川原に降りて撮影しました。 起点側の橋脚は、川の流れに負けないようにするためか、下半分ががっちりとしています。 |

|

|

|

|

|

橋脚は全部で4つあり、調査時はまだしっかりとしていました。 この橋はもともと木橋でしたが、昭和31年に架け替えられたとのことで、このコンクリート橋脚は廃止される昭和38年までの8年間しか使用されていないようです。 |

|

|

|

| コンクリート橋脚の近くに旧木橋の橋脚が残されていました。 | 別の箇所には橋脚の土台や、木橋の部材らしき木片が残されていました。 |

|

|

|

| レールも落ちていました。 | 橋台部分の石垣もしっかり残っています。 |

| 坪川の下流から坪川橋を撮影しましたが、うまく全体を捉えることができませんでした。橋の全長は62mとのことです。 |  |

|

みちのく有料道路側から坪川橋を撮影しました。 こちら側には、まだ枕木らしきものが多く残されていました。 |

| 軌道はみちのく有料道路を越えて、小坪川の左岸を進みます。 20年前の調査なのでちょっと記憶があやふやです。たしか次第にぬかるみがひどくなり、途中で引き返して現林道から進んだような記憶があります。 |

|

|

小坪川右岸の現林道を進み、小坪川の上流方向を撮影しました。中央部分にコンクリートの橋脚が見えています。 かつては、ここに角橋という橋がありました。 |

|

|

|

| 角橋跡の起点方向を撮影しました。 コンクリートの橋脚と、その後ろに石垣の橋台を確認できます。 | ||

| 小坪川上流から撮影しました。進行方向(写真右側)にもコンクリートの橋脚を確認できます。 よく見ると、橋脚の上部が倒れています。 |

|

|

|

|

| 橋脚が付いたまま、橋台に寄りかかって倒れていました。 | 他にも橋脚の残骸が残されていました。 |

|

橋台部分の石垣も、いい感じでしっかりと残っています。 |

| 進行方向の渡りきった所から橋跡方向を撮影しました。 右側の盛り上がった所が軌道跡になります。 |

|

(この地図はカシミール3D「山旅倶楽部」を使用して作成しました。) |

この先の軌道跡は、小さなダム湖以外は、ほぼ現林道を進みます。 |

|

|

|

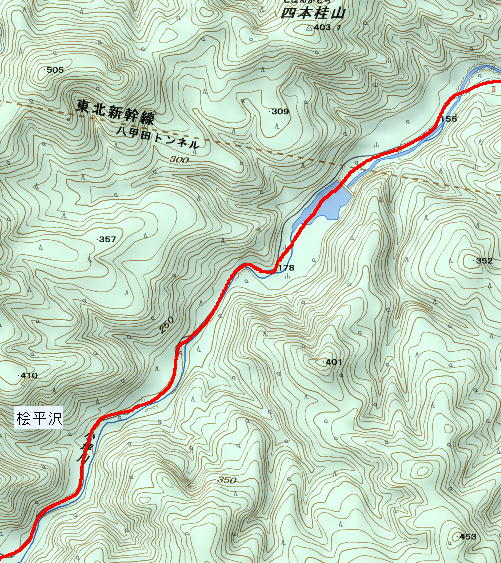

| 現林道は小坪川を渡り、左岸を進むと、分岐が現れます(右の写真)。現林道は右側で、この先にある小さなダムを高度を上げて越えていきます。軌道跡は左を進みますが、特に遺構を見つけられませんでした。この辺りの真下に東北新幹線の八甲田トンネルが通っています。 | ||

ダム湖を越えてしばらく進むと桧平沢を渡ります。 現林道から沢と小坪川との合流方向を見ると、石垣のようなものが見えました。 |

|

|

そこには立派な石垣の橋台が残されていました。橋桁はありませんでしたが、まだまだ現役で使えそうな感じです。 |

|

|

|

| 橋跡の先の軌道跡は小さな堀割のようになっており、いい雰囲気です。その先には石垣も見られました。 | ||

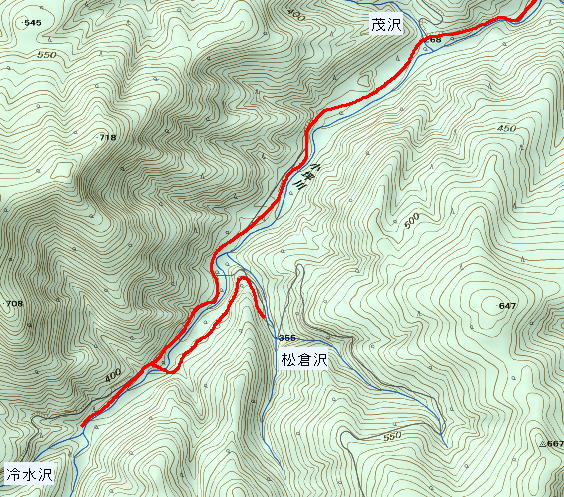

(この地図はカシミール3D「山旅倶楽部」を使用して作成しました。) |

小坪川支線は小坪川を遡上し、終点へと近づきます。 |

| 軌道跡は再び普通の現林道に戻り、先に進みます。 |  |

|

|

|

| 茂沢を過ぎた辺りから、軌道跡は現林道から外れて小坪川側を進みます。小さな沢を渡る箇所には石垣が残されていました。 | ||

|

軌道跡ははっきりと残っており、散歩できるようないい感じの雰囲気です。 |

|

|

|

| 軌道跡の脇(写真右側)に電柱が立っていました。 | そして、電柱の先には、碍子が付いたまま残っていました。 |

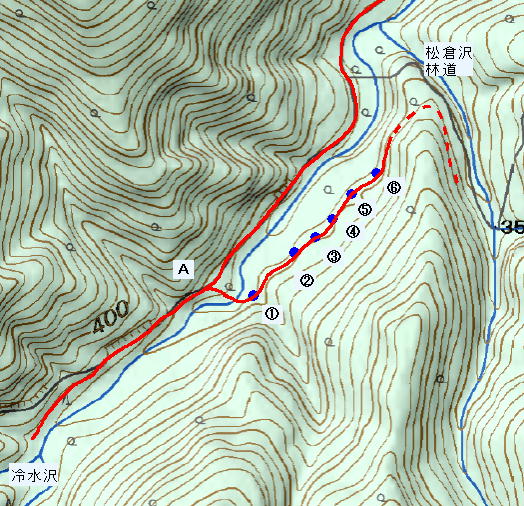

(この地図はカシミール3D「山旅倶楽部」を使用して作成しました。) |

いよいよ終点付近です。 ここからは小坪川を渡り、まだまだ見所があります。 |

| 軌道跡は地図のA地点で分岐します。先に冷水沢方向へ進んでみました。 軌道跡は現林道と分岐し、写真左方向へ進んでいたようです。ちょっとビビってこの先には進みませんでした。 |

|

|

A地点に戻りました。この辺りで分岐していたようですが、あまりスペースがないので、どのような線形だったかは不明です。予想ではスイッチバックで進んでいたのでは、と思っています。 林道の脇に怪しく盛り上がっている箇所がありました。築堤になっているようです。 |

|

|

|

| 築堤部分は石垣になっているのが分かります。レールも落ちていました。 | 築堤の先端部分はちょっと大きめの石垣となっていました。その先の川原方向を見て見ると…。 |

|

|

|

| なんと、コンクリの橋脚が残されていました。右の写真は横から撮影したものです。予想では「小さな木橋が流されて遺構は残っていない」だったので、思いがけない収穫です。 | ||

|

|

|

|

川原に降りました。 でっかいコンクリの橋脚と、橋脚の土台が残されていました。 対岸部分には、石垣の橋台も見えています。 |

| 小さい土台には、木の橋脚の残骸が刺さって残されていました。 |  |

|

|

|

| 振り返って起点方向です。 コンクリート橋脚と小さい橋脚土台が一直線に並んでおり、こちらにも石垣の橋台が残されていました。 |

||

|

先に進んで対岸に上り、起点方向を撮影ました。 こうしてみると、結構な高さがあります。 |

| この先は、起点方向に戻るように北東へ進みます。軌道跡はなんとか確認できました。 この先は橋跡が怒濤のように出現します。 |

|

|

|

|

| ①地点で小さな沢を渡ります。路盤が途切れますが先に軌道跡が続いているのが分かります。沢には橋脚の土台が残されていました。 | ||

|

堀割のような箇所を通って先に進みます。 |

|

|

|

| 続いて築堤を進みます。石垣で補強されている箇所もありました。 | ||

|

|

|

| ②地点の小さな谷で再び路盤が途切れますが、ここにも橋か架かっていたようです。石垣の橋台が残されていました。 そして、この先も複数の小さな谷を越えて進んでいくことになります。 |

||

| ③地点も同様で、こちらも木橋が架かっていたようです。 進行方向には立派な石垣の橋台が見えています。 |

|

|

|

|

| 起点方向にも橋台と土台が残されており、橋脚も見られました。 | ||

|

一度川原に下りて、軌道跡を見上げて撮影しました。 右側の黒っぽくなっている箇所が起点方向の橋台跡で、左側に向かって木橋が架かっていたと思われます。 |

| 軌道跡の判別が困難になってきましたが、とにかく先に進みます。 |  |

|

④地点に到達しました。 進行方向に橋台跡が見られました。 |

|

|

|

|

石垣の橋台跡と、橋脚の土台も残されていました。 |

|

|

|

| 急に軌道跡が明確になってきました。そして、軌道跡の傍らに何の跡がわからない木柱が刺さっていました。 | ||

|

|

|

| ⑤地点の谷です。こちらにも橋脚の土台が残されていました。土台の前には既に大きくなった木々が生えており、廃止からの年月を感じさせます。 | ||

|

|

|

| 起点側にも土台と橋台は健在です。橋台には美しい石垣も残されています。 | ||

| 橋脚の土台と成長した木が並んでおり、なんとも言えない光景です。 |  |

|

地面に埋もれ、木の根に飲み込まれてしまった土台もありました。 |

|

|

|

| 進行方向の橋脚土台をもう一度撮影しました。土台の先に空間があり、軌道跡はまだ続いていそうです。 | ||

| 軌道跡はまだ続いていますが、だんだん疲れてきました。 谷を何回も通っていくので、下って上っての移動が結構ツラい!忍者ハットリ君のオープニングのように進められれば楽なのに~と思いながら進みました。 |

|

|

⑥地点の谷にも橋脚の土台が残されていました。 贅沢なことですが、現地では「またあるのか~」と、うなだれました。 |

|

|

|

| 起点方向の石垣橋台と橋脚土台です。だんだん飽きてきましたが、もう少しです。 | ||

|

途中にあった橋脚の土台は、土台が割れて橋脚がむき出しになっていました。 |

|

川原に下りて軌道跡を見上げて撮影しました。 右側に橋台、真ん中に橋脚土台が確認できます。長い橋だったと思われます。 |

|

|

|

| 更に先にも軌道跡が続いていましたが、突然、先に進めなくなりました。 川を渡ってからここまで6つの谷を橋で越えてきたので、終点まで進めると思ったのですが、残念です。でも、正直やっと終わった、とホッとしました。 |

||

| 川原に下りて、進行方向の軌道跡を探しましたが、よく分かりませんでした。 この辺りで引き返しました。 |

|

|

管内土壌図に記載されている軌道を確認すると、終点は松倉沢方向にあるので、一度林道に戻り、写真左方向の松倉沢林道を遡上してみました。 |

| 松倉沢林道を進み、軌道があったと思われる斜面を見上げましたが、それらしき跡は見つけられませんでした。 疲れていたので、実際に斜面を上って調査はしなかったのですが、ちょっと後悔しています。 |

|

| 延長が結構長く、最後の6つの谷の橋跡までの調査はちょっと疲れました。しかし、終点近くにまで橋を架けて進むということは、最後には何かすごい遺構があるのでは?、と思ったのですが、終点の土場跡すら見つけることができず、残念です。 調査あるあるなのですが、現地では満足&疲れで、もう調査したくないと思いますが、家に帰ってからもっときちんと調査すればよかったと後悔します。 |